LA CÉRAMIQUE DES QUATRE ÉVANGÉLISTES

• La découverte

En septembre 2012, M. Yvon Comte de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a souhaité visiter la ville de Bédarieux afin de recenser les monuments et objets susceptibles d'être classés au patrimoine. Accompagné par MM. Robert Benezech et Jean Lavastre, il a visité l'église Saint-Alexandre et l'église Saint-Louis. C'est dans le jardin situé derrière cette église que des carreaux de faïence peinte ont été trouvés dans un appentis exposé aux quatre vents.

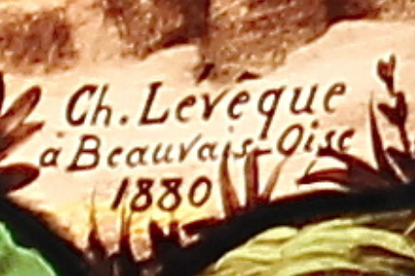

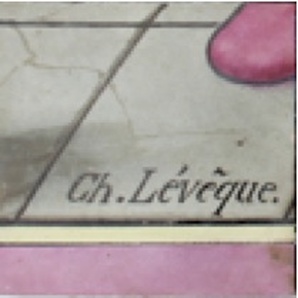

Ayant observé quelques carreaux qui paraissaient de bonne facture, la chance a voulu qu'ils découvrent la signature du peintre "Ch. Lévêque" visible sur la photo ci-contre. Dès le lendemain, M. Comte appelait M. Lavastre pour lui signaler que Charles Lévêque était un artiste important et qu'il fallait prendre des mesures de sauvegarde de ces carreaux.

Nous évoquons dans cette page les travaux menés par l'association Résurgences, travaux qui ont conduit à l'inscription de cette œuvre au titre des monuments historiques le 23 mai 2013 ; nous évoquerons également les perspectives d'avenir de cette œuvre d'art;.

Ayant observé quelques carreaux qui paraissaient de bonne facture, la chance a voulu qu'ils découvrent la signature du peintre "Ch. Lévêque" visible sur la photo ci-contre. Dès le lendemain, M. Comte appelait M. Lavastre pour lui signaler que Charles Lévêque était un artiste important et qu'il fallait prendre des mesures de sauvegarde de ces carreaux.

Nous évoquons dans cette page les travaux menés par l'association Résurgences, travaux qui ont conduit à l'inscription de cette œuvre au titre des monuments historiques le 23 mai 2013 ; nous évoquerons également les perspectives d'avenir de cette œuvre d'art;.

• Automne 2012 : le grand puzzle

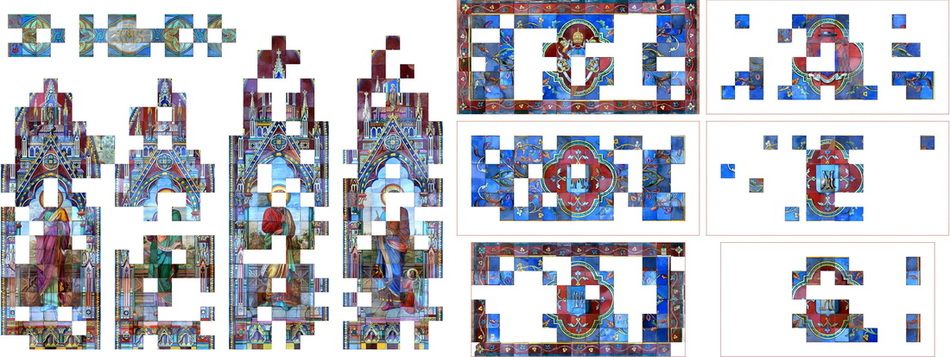

Au départ, nous disposions de plusieurs centaines de carreaux de dimensions 20 cm x 20 cm. Une reconstitution en vraie grandeur n'étant pas possible, nous avons décidé d'opérer par photographie. Pour cela, les carreaux ont été assemblés et photographiés par groupes de douze. Au total, nous avons pris 68 photographies représentant 811 carreaux ; chacune de ces photographies a été imprimée sur papier photographique de façon à ce que chaque carreau fasse 3 x 3 cm. Ensuite, les carreaux ont été découpés et collés sur une pièce de carton fort. de même dimensions.

|

À partir de ces pièces de puzzle, nouq avons pu reconstituer assez vite les personnages représentés ci-contre, facilement identifiables grâce à leurs symboles traditionnels (térramorphes) ; il s'agit des quatre évangélistes, dans l'ordre de gauche à droite :

D'autres carreaux nous ont permis de reconstituer des éléments architecturaux, des motifs floraux et des blasons ; nous en reparlerons. |

• Fin 2012 : présentation à la population |

Présentation des reconstitutions

Présentation des reconstitutions

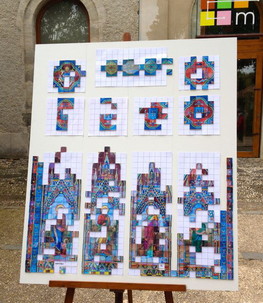

Dans le but d'obtenir des renseignements sur la faïence murale, nous avons organisé une présentation à la population à l'occasion du marché de Noël, le 22 décembre 2012.

À cet effet, la reconstitution était installée sur le chevalet de la figure ci-contre, accompagnée d'un texte expliquant notre démarche. Dans ce texte, l'accent était mis en particulier sur deux points importants : la datation de la faïence et l'identification des paysages y figurant.

Nous avons à gauche le blason du pape Léon XIII qui régna de 1878 à 1903 et à droite celui d'Anatole de Cabrières qui fut sacré évêque de Montpellier en 1874. Ce blason prouve que la céramique était destinée à un édifice religieux de l'Hérault et a été réalisée entre 1878 et 1903.

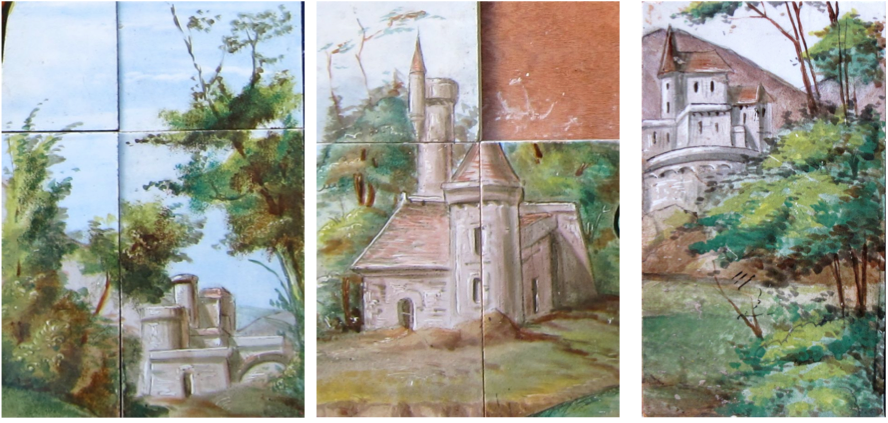

Il est connu que Charles Lévêque peignait habituellement des paysages locaux en arrière-plan de ses vitraux ou faïences. Ceux qui nous intéressent sont montrés ci-dessous à droite. Ces dessins font penser à la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers, au château de Mercorent près de Béziers et à Saint-Guilhem-du-Désert, ce qui confirme la localisation dans l'Hérault.

À cet effet, la reconstitution était installée sur le chevalet de la figure ci-contre, accompagnée d'un texte expliquant notre démarche. Dans ce texte, l'accent était mis en particulier sur deux points importants : la datation de la faïence et l'identification des paysages y figurant.

Nous avons à gauche le blason du pape Léon XIII qui régna de 1878 à 1903 et à droite celui d'Anatole de Cabrières qui fut sacré évêque de Montpellier en 1874. Ce blason prouve que la céramique était destinée à un édifice religieux de l'Hérault et a été réalisée entre 1878 et 1903.

Il est connu que Charles Lévêque peignait habituellement des paysages locaux en arrière-plan de ses vitraux ou faïences. Ceux qui nous intéressent sont montrés ci-dessous à droite. Ces dessins font penser à la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers, au château de Mercorent près de Béziers et à Saint-Guilhem-du-Désert, ce qui confirme la localisation dans l'Hérault.

En dépit des ces éléments, nous n'avons recueilli aucune information précise sur l'origine et la localisation des carreaux.

• Début 2013 : reconstitution informatique |

Au cours des manipulations, nous avions remarqué des numéros

crayonnés au dos des carreaux. Nous avons donc relevé ces numéros

et étudié leur correspondance avec la reconstitution déjà

réalisée. Nous avons constaté les points suivants :

Toujours en fonction de la numérotation, nous avons pu mettre en évidence six cartouches rectangulaires :

Tous ces éléments sont représentés ci-dessous :

- chaque

évangéliste a sa propre numérotation : il y avait donc un panneau pour chaque évangéliste,

- d'une ligne à

la ligne au dessus, les numéros augmentent de 15 pour Marc et

Matthieu et de 17 pour Luc et Jean, ce qui implique deux largeurs différentes de 3 mètre et 3,40 mètres.

Toujours en fonction de la numérotation, nous avons pu mettre en évidence six cartouches rectangulaires :

- deux cartouches larges de 17 carreaux contenant les blasons du pape et de l'évêque déjà évoqués,

- deux cartouches larges de 17 carreaux contenant des blasons à chiffres (lettres entrelacées),

- deux cartouches large de 15 carreaux contenant des blasons à chiffres (lettres entrelacées).

Tous ces éléments sont représentés ci-dessous :

• Mars 2013 : la carte postale révélée |

Au mois de mars 2013, M. René Cadena nous a confié une carte postale

ancienne représentant le chœur de l'église Saint Alexandre et sur laquelle on aperçoit des carreaux de faïence semblables aux carreaux trouvés. Aucune indication d'éditeur ou de photographe ne figure au verso de la carte postale ; seules sont tracées les lignes de séparation pour la correspondance et l'adresse. Ce format de carte postale n'a été autorisé qu'en 1903, ce qui permet d'affirmer que les carreaux étaient dans cette église après 1903.

Carreau décoratif

Carreau décoratif

Bien que la photographie soit assez sombre, on distingue nettement les carreaux sur le mur du fond. Derrière les deux grands candélabres, il y a deux cartouches

tels que décrits plus haut. On peut également deviner derrière le chœur le bandeau portant l'inscription JHS . Autour des vitraux latéraux, on discerne des carreaux décoratifs

comme celui de la figure ci-contre. Au centre figurent d'autres carreaux décoratifs dont nous n'avons

aucun exemplaire.

Les observations et mesures effectuées dans l'église Saint-Alexandre nous ont permis de déterminer l'emplacement probable des figures des évangélistes. De chaque côté du chœur, il y a deux travées non visibles sur la carte postale dont les largeurs de 3,00 et 3,40 mètres et les hauteurs d'environ 6 mètres correspondent bien à l'emplacement d'un cartouche surmonté d'un évangéliste pour chacune d'entre elles.

Les observations et mesures effectuées dans l'église Saint-Alexandre nous ont permis de déterminer l'emplacement probable des figures des évangélistes. De chaque côté du chœur, il y a deux travées non visibles sur la carte postale dont les largeurs de 3,00 et 3,40 mètres et les hauteurs d'environ 6 mètres correspondent bien à l'emplacement d'un cartouche surmonté d'un évangéliste pour chacune d'entre elles.

|

À l'occasion de la visite de l'église, nous avons découvert que les vitraux sont dûs à Charles Lévêque.

En particulier, le vitrail de la chapelle de la Vierge est signé Charles Lévêque et daté de 1880 : Ce vitrail est une "présentation de l'enfant Jésus". Les personnages représentés au bas du vitrail sont, de gauche à droite :

Remarquez le paysage derrière ces personnages : ne fait-il pas penser à la ville de Bédarieux ? |

• Mai 2013 : la commission de classement |

Le 23 mai 2013, nous avons été convoqués dans les locaux de la DRAC à Montpellier afin de présenter nos travaux devant la commission départementale des objets mobiliers. La commission a décidé sur le champ le classement de l'œuvre. L'arrêté de classement a été pris par le Préfet de l'Hérault le 30 juillet 2013 et signifié à la municipalité de Bédarieux, propriétaire de l'œuvre.

• Juin 2013 : Restitution des visages

Lors des premières reconstitutions, nous avions remarqué

l'absence des visages des évangélistes. Nous avons appris que ces

carreaux avaient été prêtés il y a plusieurs années et n'avaient

jamais été restitués.

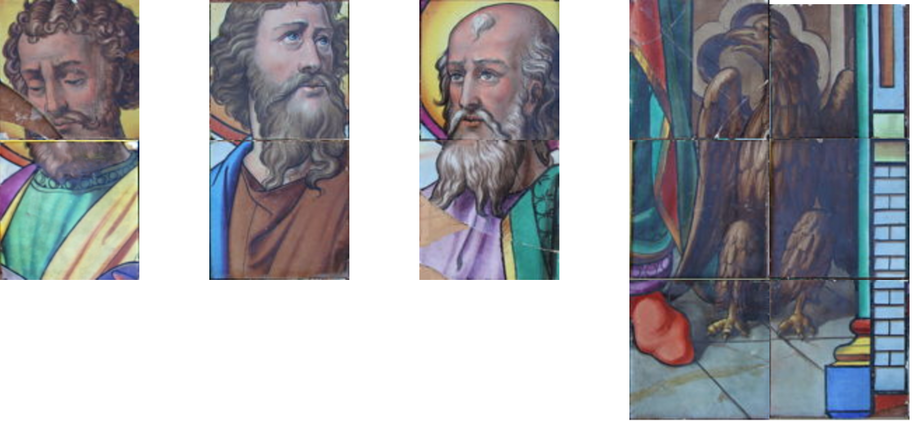

Ayant fait savoir par différents canaux que nous recherchions ces carreaux, nous avons eu la bonne surprise de retrouver 13 d'entre eux le 6 juin 2013. Ces carreaux sont représentés ci-dessous. Il s'agit dans l'ordre des visages de Matthieu, de Luc et de Jean ainsi que l'aigle de Jean. Seul le visage de Marc n'a pas été restitué, mais nous gardons espoir de le retrouver un jour.

Ayant fait savoir par différents canaux que nous recherchions ces carreaux, nous avons eu la bonne surprise de retrouver 13 d'entre eux le 6 juin 2013. Ces carreaux sont représentés ci-dessous. Il s'agit dans l'ordre des visages de Matthieu, de Luc et de Jean ainsi que l'aigle de Jean. Seul le visage de Marc n'a pas été restitué, mais nous gardons espoir de le retrouver un jour.

• Projet de restauration

L'objectif de la restauration serait de replacer l'œuvre dans son état (du moins partiellement) et dans son emplacement d'origine. Cela suppose les étapes suivantes :

Nous espérons que ce projet de restauration pourra être entrepris prochainement par la municipalité de Bédarieux avec le soutien de la DRAC.

- nettoyage et tri des carreaux existants,

- réparation des carreaux cassés ou ébréchés,

- réalisation des carreaux manquants (achat de carreaux bruts, peinture, cuisson),

- assemblage des sous-ensembles sur panneaux de bois,

- installation des panneaux dans le chœur de l'église Saint-Alexandre.

Nous espérons que ce projet de restauration pourra être entrepris prochainement par la municipalité de Bédarieux avec le soutien de la DRAC.

• Biographie de Charles Lévêque |

Les recherches sur internet ne donnent que fort peu de

renseignements sur la vie de Charles Lévêque. Par contre, nous avons trouvé plusieurs documents intéressants

aux archives de l'Oise accessibles par internet, en particulier

les actes d'état civil et les registres de recensement de Beauvais.

Voici ce que nous avons pu reconstituer de sa vie.

Charles Isidore Hubert est né à Paris dans le septième arrondissement le 30 mai 1821, de père inconnu ; sa mère, Olive Adélaïde Hubert, était couturière et habitait l'actuel passage Saint-Pierre-Amelot à Paris (document). Heureusement, son père, également prénommé Charles Isidore, épousa sa mère le 15 octobre 1823 (document). L'enfant légitimé prit le nom de Charles Isidore Lévêque, évitant ainsi le triste statut de batard. Il semble que ses parents vivaient séparément, sa mère à Paris et son père à Beauvais ; c'est le cas au moment de ce mariage. Charles Isidore ayant choisi le même métier de mécanicien que son père, on peut penser qu'il a fait son apprentissage dans l'atelier de son père.

Le 27 septembre 1842 , Charles Isidore épouse Marie Florentine Miller, "demoiselle de magasin" à Beauvais (document) ; il est alors domicilié chez son père, rue Saint Jean à Beauvais et travaille comme ouvrier chaudronnier et mécanicien. En 1843, ils ont un fils qui décède malheureusement quelques jours après chez sa nourrice (document) ; ils n'auront pas d'autre enfant. Le couple est recensé en 1846 et en 1851 rue du Chariot d'Or à Beauvais, lui déclarant le métier de ferblantier. Marie Florentine Miller décède le 15 décembre 1855 (document).

Au recensement de 1856, Charles Lévêque habite seul au 10 rue du Chariot d'Or. Le 23 juin 1857, il dépose un brevet d'invention pour un volet mécanique articulé (document). Il se marie plus tard avec Stéphanie Petit dont il a un fils, Léon Charles Stéphane en 1859 (document) ; il se déclare alors peintre verrier. Un des témoins est Hubert Joseph Henri Miller, 40 ans, peintre sur verre, frère de la première épouse de Charles Isidore Lévêque ; peut-être est-ce lui qui a initié son beau-frère aux techniques de la peinture sur verre.

En 1860, Charles Lévêque participe à une exposition artistique et archéologique organisée par la Société de Antiquaires de Picardie où il obtient une médaille d'argent pour sa restauration des verrières de l'église de Chevrières dans l'Oise (document). Un fils cadet, Charles Eugène, naît le 31 décembre 1865 (document). La famille a déménagé au 28 route de Pontoise dans une maison individuelle assez grande pour contenir un atelier ; le couple emploie une domestique cuisinière, ce qui montre son enrichissement.

Le 30 juin 1869, Charles Isidore Lévêque est nommé chevalier de la Légion d'Honneur au titre de peintre verrier et membre du Conseil Municipal de Beauvais (document). En 1886, il est recensé comme "fabricant de carreaux" et vit sa femme et son fils cadet. Il décède à Romainville le 4 mars 1889.

Il faut noter la brièveté de son activité de peintre verrier, quinze à vingt ans, eu égard au nombre et à la qualité des œuvres réalisées, comme nous le verrons ci-dessous.

Charles Isidore Hubert est né à Paris dans le septième arrondissement le 30 mai 1821, de père inconnu ; sa mère, Olive Adélaïde Hubert, était couturière et habitait l'actuel passage Saint-Pierre-Amelot à Paris (document). Heureusement, son père, également prénommé Charles Isidore, épousa sa mère le 15 octobre 1823 (document). L'enfant légitimé prit le nom de Charles Isidore Lévêque, évitant ainsi le triste statut de batard. Il semble que ses parents vivaient séparément, sa mère à Paris et son père à Beauvais ; c'est le cas au moment de ce mariage. Charles Isidore ayant choisi le même métier de mécanicien que son père, on peut penser qu'il a fait son apprentissage dans l'atelier de son père.

Le 27 septembre 1842 , Charles Isidore épouse Marie Florentine Miller, "demoiselle de magasin" à Beauvais (document) ; il est alors domicilié chez son père, rue Saint Jean à Beauvais et travaille comme ouvrier chaudronnier et mécanicien. En 1843, ils ont un fils qui décède malheureusement quelques jours après chez sa nourrice (document) ; ils n'auront pas d'autre enfant. Le couple est recensé en 1846 et en 1851 rue du Chariot d'Or à Beauvais, lui déclarant le métier de ferblantier. Marie Florentine Miller décède le 15 décembre 1855 (document).

Au recensement de 1856, Charles Lévêque habite seul au 10 rue du Chariot d'Or. Le 23 juin 1857, il dépose un brevet d'invention pour un volet mécanique articulé (document). Il se marie plus tard avec Stéphanie Petit dont il a un fils, Léon Charles Stéphane en 1859 (document) ; il se déclare alors peintre verrier. Un des témoins est Hubert Joseph Henri Miller, 40 ans, peintre sur verre, frère de la première épouse de Charles Isidore Lévêque ; peut-être est-ce lui qui a initié son beau-frère aux techniques de la peinture sur verre.

En 1860, Charles Lévêque participe à une exposition artistique et archéologique organisée par la Société de Antiquaires de Picardie où il obtient une médaille d'argent pour sa restauration des verrières de l'église de Chevrières dans l'Oise (document). Un fils cadet, Charles Eugène, naît le 31 décembre 1865 (document). La famille a déménagé au 28 route de Pontoise dans une maison individuelle assez grande pour contenir un atelier ; le couple emploie une domestique cuisinière, ce qui montre son enrichissement.

Le 30 juin 1869, Charles Isidore Lévêque est nommé chevalier de la Légion d'Honneur au titre de peintre verrier et membre du Conseil Municipal de Beauvais (document). En 1886, il est recensé comme "fabricant de carreaux" et vit sa femme et son fils cadet. Il décède à Romainville le 4 mars 1889.

Il faut noter la brièveté de son activité de peintre verrier, quinze à vingt ans, eu égard au nombre et à la qualité des œuvres réalisées, comme nous le verrons ci-dessous.

• L'œuvre de Charles Lévêque |

Voici une liste non exhaustive de localités possédant une ou plusieurs œuvres de Charles Lévêque, vitraux ou faïences peintes :

|

|

|

Parmi ces œuvres, quelques unes sont documentées sur internet :

☛ Amblainville, église Saint-Martin

« La chapelle Nord dédiée à la Vierge Marie est embellie de deux panneaux de faïences polychromes (Faïence de Choisy-le-Roi, manufacture Boulanger), œuvres de Charles Lévêque, peintre verrier à Beauvais à la fin du XIX° siècle. »

☛ Argenton-sur-Creuse, église Saint-Sauveur

« La verrière contient quelques belles œuvres des ateliers Lobin à Tours (chapelle axiale), vers 1860, et de Charles Lévêque, actif à Beauvais vers la même époque. Ce dernier a réalisé les quatre vitraux à deux personnages dans l'abside. »

☛ Beauvais, église Saint-Joseph

« Rue Nully d'Hécourt, la chapelle néo-gothique Saint-Joseph rappelle l'existence de l'ancien institut agricole de Beauvais, fondé par les frères des écoles chrétiennes en 1855. … L'intérieur est décoré de fresques et les vitraux sont l'oeuvre de l'atelier Lévêque, à Beauvais. »

☛ Dison, église Saint-Fiacre

« Parmi les composantes remarquables, relevons encore les peintures murales de la nef et de la zone orientale, les vitraux, aux couleurs vives, des maîtres-verriers Ch. Lévêque (XIXe s.) de Beauvais sur Oise et J. Vosch (XXe s.) de Bruxelles, et, suspendue à l’orée du chœur, la grande croix avec un Christ expressif. »

☛ Laversine, église Saint Martin

Chemin de croix en carreaux de faïence peints. Chaque station mesure environ 1 m x 0,60 m.

☛ Lille, église Saint-Maurice-des-Champs

« La plus grande partie des vitraux est due à Charles Lévêque (1821-1889), un maître-verrier de Beauvais qui a travaillé dans toute la France et a participé aux Expositions Universelles de 1867 et 1878. »

☛ Mauves, église paroissiale

« En revanche, l’église était (et est toujours) ornée sur chaque fenêtre ogivale de très beaux vitraux de la maison LEVEQUE de Beauvais. Le grand vitrail du choeur est remarquable. »

« Ce chemin de croix a été réalisé également par la maison LEVEQUE. Il est en céramique peinte. »

☛ Paris, chapelle Saint-Joseph de Cluny

« Construite de 1867 à 1869, la chapelle en maçonnerie de pierre, brique et ciment, sur le mode néo-classique des églises à plan en croix latine. Son intérêt réside principalement dans la présence des vitraux du XIXe siècle à grisaille et à personnages provenant de l'atelier de Charles Lévêque à Beauvais. »

☛ Plouigneau, église paroissiale

« La verrière qui a disparu était la plus intéressante de l’Eglise par sa coloration, sa fragmentation, sa composition et la qualité picturale des panneaux figuratifs. Elle est signée du peintre verrier Charles Lévêque, mort en 1889 et habitant Beauvais. Il exerçait sur toute la France et participait aux Expositions universelles de 1867 et 1878. »

☛ Prissac, église Saint-Martin

« Dans cette seconde nef, en retournant vers l’entrée, on peut observer des vitraux exécutés par Charles Lévêque de Beauvais au XIX° siècle. »

☛ Saint-Denis de la Réunion, chapelle de l'Immaculée Conception

« Les trois rosaces et les douze fenêtres de la Chapelle sont ornées de vitraux polychromes provenant de l'atelier de Charles Lévêque à Beauvais. Mis en place en 1870, ils ont pour thème la vie du Christ et de la Vierge. Si le style des représentations est l'exemple même de l'académie qui marque la peinture officielle du XIXe siècle, la qualité du dessin, la vivacité des coloris, l'exceptionnel état de conservation de ce style de vitraux, font de la Chapelle de l'Immaculée Conception un chef-d'œuvre unique dans l'île. »

☛ Amblainville, église Saint-Martin

« La chapelle Nord dédiée à la Vierge Marie est embellie de deux panneaux de faïences polychromes (Faïence de Choisy-le-Roi, manufacture Boulanger), œuvres de Charles Lévêque, peintre verrier à Beauvais à la fin du XIX° siècle. »

☛ Argenton-sur-Creuse, église Saint-Sauveur

« La verrière contient quelques belles œuvres des ateliers Lobin à Tours (chapelle axiale), vers 1860, et de Charles Lévêque, actif à Beauvais vers la même époque. Ce dernier a réalisé les quatre vitraux à deux personnages dans l'abside. »

☛ Beauvais, église Saint-Joseph

« Rue Nully d'Hécourt, la chapelle néo-gothique Saint-Joseph rappelle l'existence de l'ancien institut agricole de Beauvais, fondé par les frères des écoles chrétiennes en 1855. … L'intérieur est décoré de fresques et les vitraux sont l'oeuvre de l'atelier Lévêque, à Beauvais. »

☛ Dison, église Saint-Fiacre

« Parmi les composantes remarquables, relevons encore les peintures murales de la nef et de la zone orientale, les vitraux, aux couleurs vives, des maîtres-verriers Ch. Lévêque (XIXe s.) de Beauvais sur Oise et J. Vosch (XXe s.) de Bruxelles, et, suspendue à l’orée du chœur, la grande croix avec un Christ expressif. »

☛ Laversine, église Saint Martin

Chemin de croix en carreaux de faïence peints. Chaque station mesure environ 1 m x 0,60 m.

☛ Lille, église Saint-Maurice-des-Champs

« La plus grande partie des vitraux est due à Charles Lévêque (1821-1889), un maître-verrier de Beauvais qui a travaillé dans toute la France et a participé aux Expositions Universelles de 1867 et 1878. »

☛ Mauves, église paroissiale

« En revanche, l’église était (et est toujours) ornée sur chaque fenêtre ogivale de très beaux vitraux de la maison LEVEQUE de Beauvais. Le grand vitrail du choeur est remarquable. »

« Ce chemin de croix a été réalisé également par la maison LEVEQUE. Il est en céramique peinte. »

☛ Paris, chapelle Saint-Joseph de Cluny

« Construite de 1867 à 1869, la chapelle en maçonnerie de pierre, brique et ciment, sur le mode néo-classique des églises à plan en croix latine. Son intérêt réside principalement dans la présence des vitraux du XIXe siècle à grisaille et à personnages provenant de l'atelier de Charles Lévêque à Beauvais. »

☛ Plouigneau, église paroissiale

« La verrière qui a disparu était la plus intéressante de l’Eglise par sa coloration, sa fragmentation, sa composition et la qualité picturale des panneaux figuratifs. Elle est signée du peintre verrier Charles Lévêque, mort en 1889 et habitant Beauvais. Il exerçait sur toute la France et participait aux Expositions universelles de 1867 et 1878. »

☛ Prissac, église Saint-Martin

« Dans cette seconde nef, en retournant vers l’entrée, on peut observer des vitraux exécutés par Charles Lévêque de Beauvais au XIX° siècle. »

☛ Saint-Denis de la Réunion, chapelle de l'Immaculée Conception

« Les trois rosaces et les douze fenêtres de la Chapelle sont ornées de vitraux polychromes provenant de l'atelier de Charles Lévêque à Beauvais. Mis en place en 1870, ils ont pour thème la vie du Christ et de la Vierge. Si le style des représentations est l'exemple même de l'académie qui marque la peinture officielle du XIXe siècle, la qualité du dessin, la vivacité des coloris, l'exceptionnel état de conservation de ce style de vitraux, font de la Chapelle de l'Immaculée Conception un chef-d'œuvre unique dans l'île. »